会社分割に負けず雇用と労働条件を守ろう

JMITU日本IBM支部の第68回全国大会が、7月17日に開催されました。新型コロナウイルス感染症対策のため、昨年に引き続き2回目のリモート会議システムを活用した全国大会(写真左)となり、来賓の方々にもオンラインにてご参加いただきました。

JMITU日本IBM支部の第68回全国大会が、7月17日に開催されました。新型コロナウイルス感染症対策のため、昨年に引き続き2回目のリモート会議システムを活用した全国大会(写真左)となり、来賓の方々にもオンラインにてご参加いただきました。

全国大会は、これまで1年間の活動総括を行い、今後1年間の運動方針を議論し決定する組合の最高の意思決定機関です。

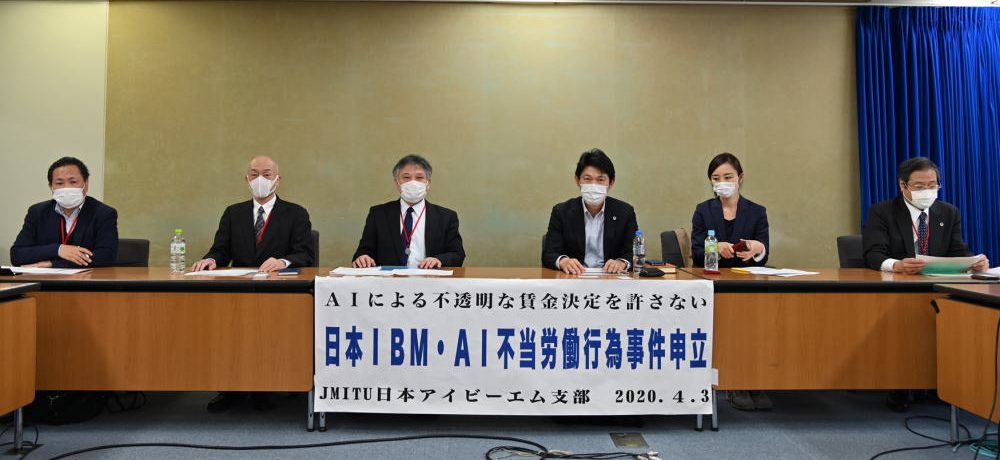

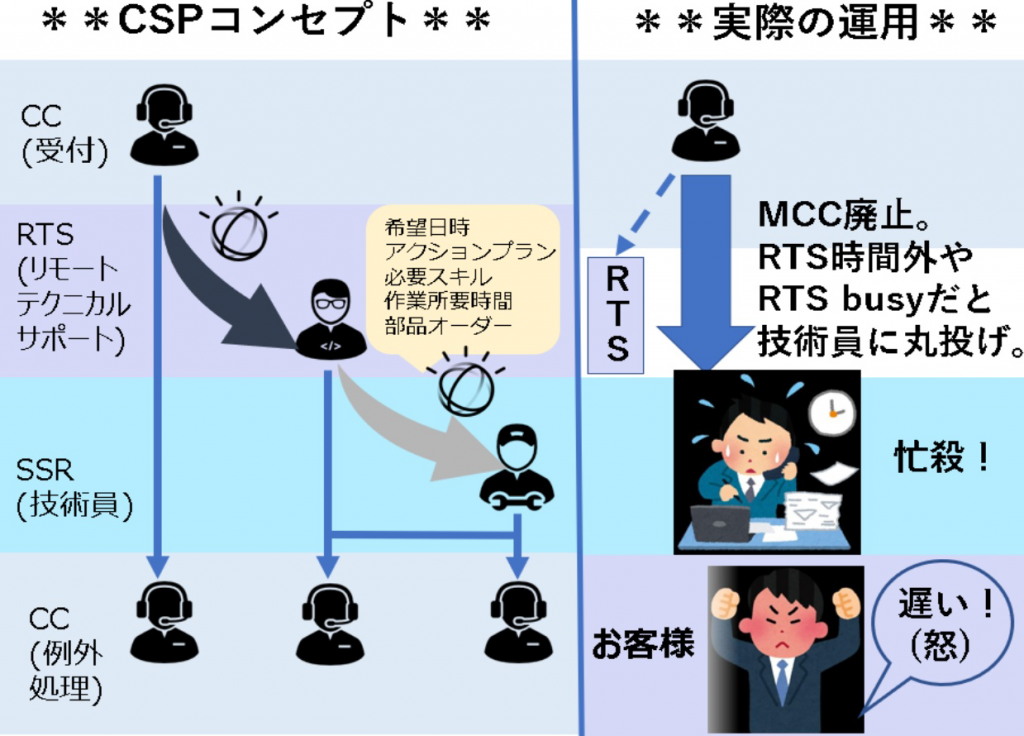

まず、活動総括では、この1年間の大きな成果として、第3次パワハラ賃下げ裁判の全面勝利和解を報告しました。また、従業員の使い捨てとのたたかいとして、争議の状況、さらに、インフラストラクチャー・サービスの分社化と、分社化発表後の昨年4Qから行われた大規模な退職勧奨(ジョブ型リストラ)という新たな2つのリストラとのたたかいを報告しました。

続いて、「パワハラ降格」「定年後再雇用賃金差別」「AI不当労働行為」の3つの争議に勝利すること、会社分割とのたたかい、パワハラ4点セット(パワハラ低評価・パワハラPIP・パワハラ賃下げ・パワハラ降格)の撲滅など、雇用・労働条件を守る運動方針を決定しました。

最後に、今年の大会スローガンである「会社分割に負けず雇用と労働条件を守ろう」を満場一致で承認し、全国大会は閉幕しました。

新役員の抱負

全国大会から組合は2022年度に入り、新しい役員体制で取り組んで参ります。ここに各人の今年度の活動に向けた抱負をご紹介します。

委員長 大岡義久

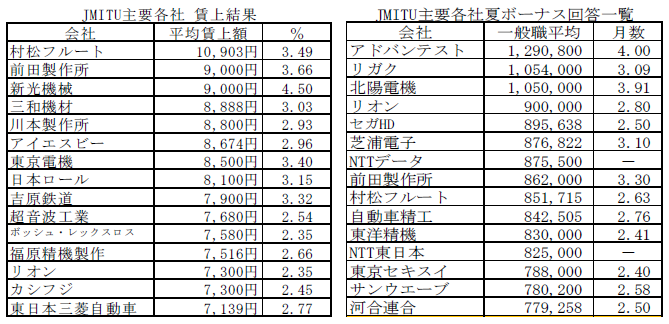

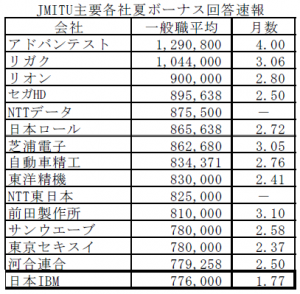

安心して人間らしく働ける職場環境を作るため、要求を一つひとつ実現させます。私たちの賃金が上がる会社にしましょう。

副委員長 藤井克己

組合員の雇用と労働条件を守るため、会社との闘いを続けていきます。

書記長 杉野憲作

当労働組合には日本IBMグループ会社だけでなくキンドリルジャパン及びそのグループ会社の皆さんも加入することができます。すべての仲間の雇用を守り労働条件を向上させるべく書記長としてがんばります。

中央執行委員 安田和

リモートワークが続く中、社員の孤立感も深まっているのではないかと心配です。働く環境の改善のために自分にできることを考えてやっていきたいと思います。

中央執行委員 神谷昌平

新年度は昨年度より良い年になると信じて、引き続き新しいスタイルで活動していきたい。

中央執行委員 吉岡真紀子

障害者の人権について勉強し、行動できるようになりたいと思います。

中央執行委員 森谷俊之

両親の介護を通して感じました。介護離職をしない安心して働ける会社にしたいと思います。

中央執行委員 佐久間康晴

普通に働いている社員の個人業績率を0%にしたり、社員に個人業績率を通知しない悪質なラインが存在します。黙っていては何も変わらないので声をあげて共に闘いましょう。

中央執行委員 三浦裕之

労働者の高齢期における雇用及び就業の確保措置について、労働法の観点から、労働者のために活動を推進していきます。

中央執行委員 中川賢

「業務対応の向上・改善」の名を騙るパワハラと真っ向から戦います。

中央執行委員 笹目芳太郎

日本IBMグループの人事給与制度を受け継いだキンドリルジャパン・グループでも、使い捨て七つ道具(パワハラ4点セット+賃金三重苦)、退職勧奨に要警戒です。これからも従業員の使い捨てとたたかいます。

中央執行委員 石原隆行

従業員の労働条件・労働環境を少しずつでもよくするために働きます。