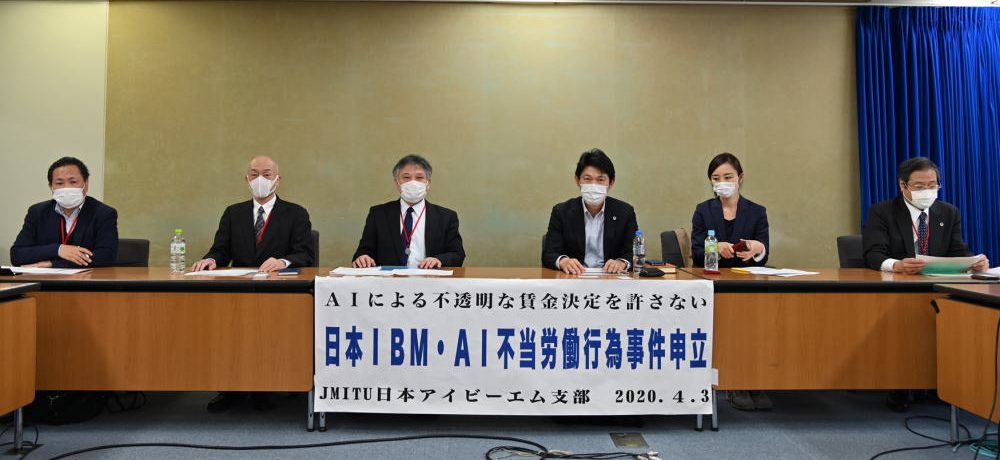

労働組合を通じた協議なら安心

日本IBMグループのインフラストラクチャー・サービスが会社分割制度により分割されることが2月中に明らかとなりました。ところが、これまでの会社の説明はお客様との契約の取り扱い方や、営業戦略についての議論ばかりで、肝心の従業員の処遇についてはきちんと説明されていません。

そこで、過去の事例を参考にしながら従業員としてどのような心の備えが必要か考えてみます。

会社分割制度の危険性

会社を組織再編するやり方は様々ですが、従業員を移す際は労働契約にかかわることから従業員の同意を必要とするケースがほとんどです。これでは大規模な再編が面倒なことから、手続きを簡素化して従業員丸ごと分割できるようにしたのが会社分割制度です。

つまり、会社分割制度による分割は、そこで働く従業員がまるでモノのように否応なく会社もろとも連れて行かれることを意味しています。使われ方によっては従業員にとって大変危険な制度であることを認識しておく必要があります。

労働契約承継法で保護

会社分割制度が労働者にとって危険なため、労働者保護の観点から制定されたのが「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」すなわち「労働契約承継法」です。この法律では決められた手続きに従って労働契約を保護した上で、さらに会社は会社分割にあたって労働者の理解と協力を得るよう努めなければならないと定めています。

ところが、従業員にとって大変重要な会社分割制度利用の決定が今年2月に全社発表されていません。一部の社員向けの説明会等で既成事実のように説明され、なし崩し的に進められています。さらにラインマネジャーの中には「新会社の労働条件は君たち次第だ」などと経営責任を放棄する発言をする人もいます。

HDD部門分割の事例

過去の事例から、日本IBMが会社分割制度をどのように使ってきたかを見てみましょう。

2002年末に会社はハードディスク(HDD)部門を新しく設立する会社として分割し、新しい会社を設立しました。ところが、分割が12月25日に行われると、6日後の12月31日に株式会社日立製作所が株式の70%を買収して別会社になってしまいました。つまり、労働契約承継法で定めた労働契約の保護はたった6日だけだったのです。

その後、日立のグループ会社になったHDD会社の労働条件はどんどん引き下げられていきました。こうした手法はいわゆる「泥船分割」と言われます。泥の船ですから、水に浮かんでいるのはほんのわずかだという意味です。

また、HDD部門分割に合わせて日本IBM本体でも全社的な人員削減が行われたことは言うまでもありません。当時の機関紙「かいな」で執拗な退職強要が報道されています。

労働組合の価値

当時、JMITU日本IBM支部はこのような泥船分割に反対。この時期に組合に加入した約70名の従業員とともにたたかいに立ち上がりました。

情報をいち早く察知し2002年10月には神奈川県労委に分割差し止めの申し立てを行い、また11月7日には横浜地方裁判所に仮処分の申し立てを行いました。

そのたたかいは2010年の最高裁判決まで続くことになりましたが、たとえ会社が日立グループの会社になったとしても産業別労働組合であるJMITUはビクともしませんでした。何度も日立と団体交渉を実施。結果として労働組合員の労働条件は全員が無事に定年退職するまで見事に維持されたのです。

さらにその最高裁判決では画期的な判断が示されました。労働契約承継法第7条及び商法等改正附則第5条に定める労働者との協議(5条協議、7条協議)を全く行わないか、実質的に同一視し得る場合は会社分割の無効の原因になるという判断です。法の趣旨に反する会社分割の場合は承継の効力を個別に争うことができるとしました。

抜け道に注意

7条協議には、実は抜け道があります。労働組合、あるいは従業員代表との協議をすれば良いことになっていますから、従業員代表1人との協議だけで協議を終わらせられる危険があるのです。

昨年末に行われた従業員代表選挙の結果、箱崎本社の従業員代表になった人はインフラストラクチャー・サービス所属の人ではありません。当事者でない人による協議に依存するのは、当事者にとっては大きなリスクと言わざるを得ません。一方、5条協議の方は労働組合が主体となりますのでこのリスクを回避することができます。

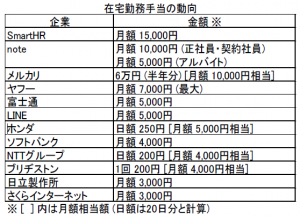

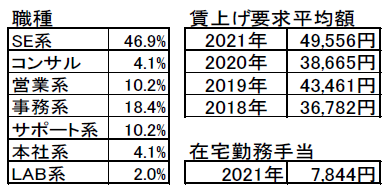

拡大防止策として、在宅勤務に移行せざるを得なかったため、在宅勤務手当についての要求は強く、その要求金額は平均で7844円となりました。

拡大防止策として、在宅勤務に移行せざるを得なかったため、在宅勤務手当についての要求は強く、その要求金額は平均で7844円となりました。