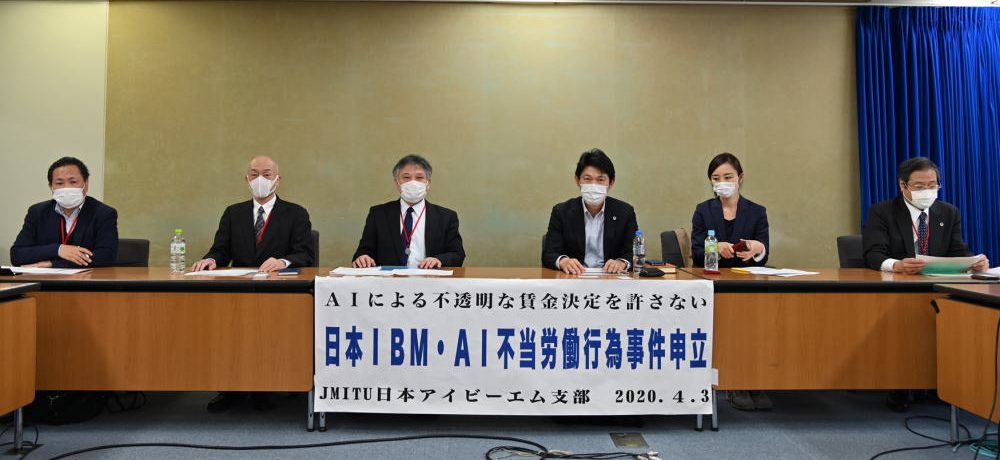

AI不当労働行為事件の調査進む

AI不当労働行為事件の第2回調査期日が7月13日に都労委で開催されました。会社側、組合側双方から準備書面が提出されるとともに会社の不誠実な交渉内容が次々と明らかになっています。

和解協定を無視する会社

今回の事件で会社は、組合に人事評価制度及び報酬制度の詳細を説明済みであり、それ以上の説明要求・資料開示要求に応じないのは組合から具体的必要性が示されないからであると主張しています。

これに対し組合は、具体的必要性を示して資料開示を求めており、それでも会社は開示することができないとし、その合理的な理由の説明は一切ありません。

2018年9月に都労委平成25年不第86号事件における和解協定において、「会社は労働条件・賃金交渉にあたっては、自らの主張となる資料を開示して説明するなどして、組合の質問に誠実に答える」旨の条項が盛り込まれ、会社は誠実団交義務を履行することが求められています。

不誠実な賃金交渉

会社の主張によれば、就業規則(正社員給与規定・格付規定)を根拠として、①職務内容②執務態度③業績④スキル⑤本給・本俸の5要素として所属長が評価を行い、会社が給与調整を決定するものとされています。また、会社は繰り返し「給与調整は、職務内容とスキル、個人の業績、給与の競争力等を総合的に勘案」して行うと説明をしています。

会社は組合員の賃金交渉について各考慮要素がどのようなものであるか、各人への支給額については説明したのであるから、誠実団交義務を尽くしたとの主張に終始しています。

これに対し組合は、各要素をどのように考慮し、賃金が決定され、それらが全社員の中でいかなる位置にあるのかわからず、組合員の処遇の妥当性を検証することが全くできないため、これでは、組合員の賃金に関する労働条件交渉が行えないと反論しています。具体的な内容や評価の方法について、和解協定書に従って会社は誠実に説明する義務を負っています。

会社業績達成度の根拠

会社は具体的根拠を示した上で十分に説明を行っており、会社業績を説明するのに必要のないUSーGAAP基準の計算書を開示する必要はないと主張しています。

しかし、日本IBMの会社業績達成度は、社外発表している会社法に基づく日本IBMの単独決算ではなく、USーGAAPに基づく数値を基準にしていると会社が2017年に説明しています。これに基づいて従業員の賞与支給額を決定していると主張しているのですから、和解協定書に従って、自らの主張の根拠となる、「USーGAAPに基づく数値」を開示し協議することは当然なことです。

AIの利用について

AIを給与調整に利用することについて会社は、マネージャーへの選択枠を示すもので最終判断はマネージャーが行うものである。イントラネット上で全社員に十分な説明をしており、団体交渉でも組合に説明をしている。組合のAIに関する開示要求は抽象的かつ網羅的なものであり、会社は応じる必要はないなどと主張しています。

組合は、抽象的でも網羅的でもなく、具体的に必要性を説明しています。会社のいう「所属長のより良い給与調整の判断をサポートするツール」と主張するAIについて、その根拠となる「AIの情報リソースとなるデータやアルゴリズム」やAIが所属長に対して表示したデータを、会社は組合に開示する必要があります。

労政策審議会労働政策基本部会はAIの利用について「処理過程や判断理由等が倫理的に妥当であり説明可能かどうかを検証する」ことを求めています。

しかし会社は、一貫してAIの情報開示を拒否しています。AIが、いかなる考慮要素があるのか、いかなる給与調整に関する提案を行うのか、具体的に明らかにするべきです。

証拠のリンクを削除

AIを給与調整に利用することについて、会社から従業員に十分に詳細説明をしたことの証拠として、社内イントラの説明ページと説明動画の一部のプリントアウトを会社は証拠提出しました。

ところが、その証拠ページを組合が検証しようとしたところ、リンクが切れていました。組合が団体交渉でリンク切れであることを追及したところ、会社はそれを認めました。さらに都労委で復元措置を講ずるよう求めたところ、会社は慌ててページを復元させました。

全国大会は、これまで1年間の活動を振り返る総括と来年度に向けた方針を議論し決定する組合の最高の意思決定の場です。今年の大会スローガンである、「新型コロナに負けず雇用と労働条件を守ろう」の通り、様々な問題に適切に対応し、働く者の生活をしっかり守る運動方針を決定しました。

全国大会は、これまで1年間の活動を振り返る総括と来年度に向けた方針を議論し決定する組合の最高の意思決定の場です。今年の大会スローガンである、「新型コロナに負けず雇用と労働条件を守ろう」の通り、様々な問題に適切に対応し、働く者の生活をしっかり守る運動方針を決定しました。