【春闘要求】

回答日3月6日

不調なら3月7日早朝スト

昨年の春闘での賃金実態調査で12年間に社員の年収平均が200万円も下がったことが明らかになりました。それでも会社はパワハラ賃下げを止めようとしません。

それを受けるように今年の春闘アンケートでは職場の不安・不満として「会社の将来」、「雇用・リストラ」、「賃金」が3大不安として浮かび上がり、日本IBMの従業員は低賃金で殺伐とした職場の中で、リストラや会社の将来に不安を持ちながら働いていることが鮮明になりました。

これらを踏まえ、組合は2月20日に春闘要求を提出しました。以下に紹介させていただきます。

足りない賃上げ

昨年の春闘でも組合がリファレンスサラリー百万円賃上げを掲げてたたかった結果、従来にないほど昇給者の多い年になりました。しかし、まだまだゼロ昇給の人が多く、全従業員で見ればリファレンスサラリー平均数万円程度の上げ幅しか無かったと組合は見ています。

今年は秋に消費増税が予定されているのに加え、最近は生活関連商品が次々と値上げされています。会社は一所懸命に働いている社員の生活を守る社会的責任があります。

組合はまず昇給日を4月1日に戻すことを要求。その上で再度リファレンスサラリー百万円の賃上げを要求しました。これは月額本給で5万円、賞与基準額で40万円の賃上げ要求と同じ意味になります。

回答指定日は3月6日。会社回答が不調なら組合は3月7日早朝に1時間ストライキを実施する構えです。ぜひとも応援をお願いします。

パワハラ3点セットに対抗

パワハラ低評価に対抗するため、チェックポイント評価内容について組合から疑義が出され、団体交渉の申し入れがあった場合、速やかにその内容について誠実に協議することを要求しました。さらに、パワハラPIP(業績改善プログラム)にも対抗すべく、当該PIPについて疑義が組合から出され団体交渉の申し入れがあった場合、PIPを一旦中断し、速やかにその内容について誠実に協議することを要求しました。

パワハラ賃下げについても、速やかに第3次パワハラ賃下げ裁判を解決することを要求しました。

過去2回の裁判でこの賃下げが違法であることは会社も認めているにもかかわらず、裁判で争った人に対してしか、まともに対応しません。

今回の第3次裁判ではパワハラ賃下げされて我慢していた社員が続々と加わっています。

春闘アンケートのコメントに不透明な評価や過重労働への不安、会社の将来の不安ついて多くの意見が寄せられたことを前号で紹介しました。

春闘アンケートのコメントに不透明な評価や過重労働への不安、会社の将来の不安ついて多くの意見が寄せられたことを前号で紹介しました。

JR京葉線八丁堀駅で東京メトロに乗り換え茅場町で下車する通勤経路にしている社員に、その経路の変更を指示する事案が頻発しています。「交通機関とは、ひとつの運輸会社のことであり、JRと東京メトロは別々の会社である」として「あなたの通勤費の経路である八丁堀ー茅場町については、ひとつの交通機関としての乗車区間が1.5Km未満のため支給基準を満たしていません」などととして、経路を変更させるのです。

JR京葉線八丁堀駅で東京メトロに乗り換え茅場町で下車する通勤経路にしている社員に、その経路の変更を指示する事案が頻発しています。「交通機関とは、ひとつの運輸会社のことであり、JRと東京メトロは別々の会社である」として「あなたの通勤費の経路である八丁堀ー茅場町については、ひとつの交通機関としての乗車区間が1.5Km未満のため支給基準を満たしていません」などととして、経路を変更させるのです。 従業員代表選挙の結果を左表のとおり報告いたします。

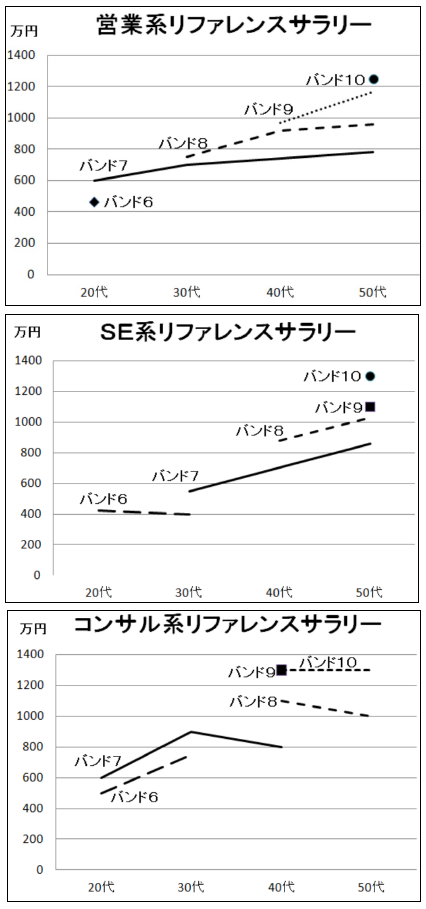

従業員代表選挙の結果を左表のとおり報告いたします。 組合では2018年9月の給与調整後の賃金実態を把握すべく、10月に箱崎本社事業所の24階から12階まで、ほぼ全職種をカバーする賃金アンケートを実施しました。ご協力いただいた皆さん、誠にありがとうございました。ここにアンケート結果を発表させていただきます。今回は職種ごとの賃金がどうなっているかをお知らせします。

組合では2018年9月の給与調整後の賃金実態を把握すべく、10月に箱崎本社事業所の24階から12階まで、ほぼ全職種をカバーする賃金アンケートを実施しました。ご協力いただいた皆さん、誠にありがとうございました。ここにアンケート結果を発表させていただきます。今回は職種ごとの賃金がどうなっているかをお知らせします。