会社は雇用責任果せ

組合は、2012年6月7日、会社と団体交渉を行いました。今回は、テクノロジー開発・デリバリー部門の部門解散、IGASの株式譲渡、PBC不当評価やPIP・退職強要について交渉しましたので紹介します。

【テクノロジー開発・デリバリー部門解散】

業務アサイン責任持て!

組合は、「次の仕事を社外などで自力で探せ」に抗議するとともに、部門解散は会社都合で本人に責任はなく、会社が責任を持って該当社員の業務アサインをするよう要求しました。会社は「部門解散のメンバーの処遇に対しては人事・労務も案を考えるし組合とも交渉する。」とするも、「当該本人達も、まずは、現場で所属長らとコミュニケーションを密にして解決を図って欲しい」と回答しました。組合は「これまで、会社に騙されてきた経緯があるので、現場任せはできない」ことを伝え、業務アサインの進捗を組合へ報告すること、退職勧奨をせず、雇用責任を果たすことを強く要求しました。

【IGAS株式譲渡】

許さない,不利益変更!

組合は、株式譲渡が発表から実施まで1ケ月しかなく、IGAS社員の多くが強い不安に駆られている状況に強く抗議しました。IGAS社内にて「譲渡後も日本IBMの業務も引き続き行うとするも、IGASの社員の20%を親会社となるJLLの業務に振り分けていく」との発表を受け、組合は「日本IBMの業務に携わる人が大変になるのと、将来、日本IBMの業務減少が考えられることから、プロパー社員・出向者が将来の不安を感じている」ことを伝えました。また、「労働条件は3年間は変えない」ことについて会社は「3年間は就業規則(そのもの)を変えないことはない」、などと発言しており、なし崩し的に処遇を変更していく懸念を感じます。組合は、日本IBMへの転籍要求を含め、IGASで働く人たちが安心して働けるようにするため、今後も会社と交渉を続けます。

【PBC不当評価,PIP・退職強要】

事実を報告せよ!

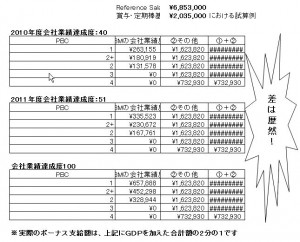

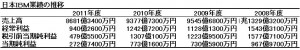

PBC不当評価、PIP・退職強要について、これまでも、当該社員は団交に出席し、評価の不当性などについて書面等で訴えてきました。しかし、人事・労務は、評価の正当性についてまったく説明できず、組合は厳重に抗議し、これを追及しました。